Une équipe internationale de recherche, dont le chercheur Jean-Jacques Delannoy du laboratoire Environnements, Dynamiques et Territoires de la Montagne (EDYTEM), a permis la découverte de témoins très bien conservés de gestes humains de plus de 12 000 ans associés à un rite de guérison, dans la grotte de Cloggs (Australie).

Des découvertes archéologiques à la grotte de Cloggs

La grotte de Cloggs (État de Victoria, Australie) est connue depuis les années 1970 pour la découverte de restes de mégafaune (animaux de grande taille disparus de l’Australie entre -50 000 et -20 000 ans). L’association faite dans la fouille archéologique entre les ossements de kangourous géants et des vestiges d’anciennes populations posait des problèmes.

À la demande du peuple aborigène GunaKurnai, des études ont repris en 2020, sous la direction de Bruno David, archéologue à l’Université de Monash (Melbourne). Ces études impliquent la communauté aborigène locale représentée par l’association Gunaikurnai Land and Waters Aboriginal Corporation (GLaWAC), l’Université de Monash et le laboratoire EDYTEM (OSUG – CNRS, Université Savoie Mont Blanc). Depuis une dizaine d’années, le laboratoire EDYTEM apporte sa contribution archéo-géomorphologique sur des sites ornés aborigènes en Terre d’Arhnem, dans le Kimberley et plus récemment dans l’Etat de Victoria.

Les récentes recherches dans la grotte de Cloggs ont démontré qu’il n’y avait pas de connexion entre la mégafaune et les communautés passées. Les fouilles et les études archéo-géomorphologiques ont révélé de nombreuses activités singulières : aménagements anthropiques, bris de stalactites pour des usages médicinaux, collecte de papillons de nuit pour la confection de pâte protéinée retrouvée sur d’anciennes meules de pierre, etc.

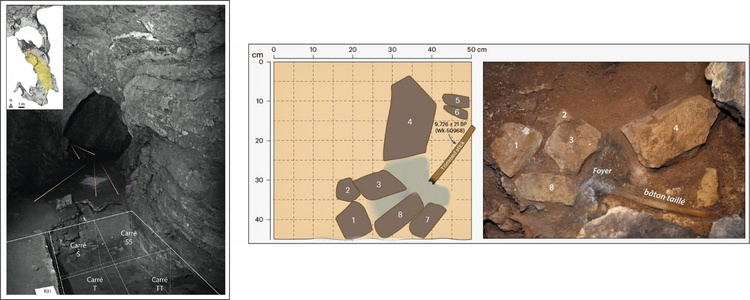

La dernière découverte concerne deux bâtons taillés, enduits de graisse animale, et dont l’extrémité faiblement consumée se trouvait au centre d’un foyer de la taille de la paume d’une main, datés de 12 000 à 11 000 ans. Cette configuration ne ressemblait en rien à un foyer pour s’éclairer, se chauffer ou cuire des aliments. Ce dispositif singulier a fortement interrogé la communauté aborigène et les chercheurs.

Un rituel de guérison aborigène mis en évidence

Sous l’impulsion de Russell Mullet, responsable de l’association GLaWAC et co-auteur de l’étude, des recherches ont été menées sur les récits ethnographiques du XIXe siècle, dont ceux d’Alfred Howitt, spécialiste des cultures aborigènes. Des descriptions de rituels pratiqués par des « mulla-mullung » (guérisseurs et guérisseuses considérés comme puissants chez les GunaiKurnai) ont ainsi pu être retrouvés et comparés aux vestiges retrouvés dans Cloggs cave.

Lors des cérémonies, les mulla-mullung utilisaient des bâtons façonnés comme ceux de la grotte Cloggs, faits du même bois (Casuarina), et recouverts de graisse, humaine ou de kangourou, servant à entretenir le feu le temps du rituel. « Les mulla-mullung chantaient le nom du malade. Quand la base du bâton était consumée, il tombait et le charme était accompli » explique l’Université de Monash. La description de ce rituel, toujours pratiqué au XIXe siècle, dans des lieux reculés comme des grottes, est similaire à ce qui a été retrouvé dans les fouilles de la grotte de Cloggs.

Cette découverte est majeure car elle montre, pour la première fois, la transmission de mêmes gestes et rituels sur une durée de 12 000 ans, soit sur plus de 500 générations, au sein de l’une des plus anciennes cultures vivantes au monde, la culture aborigène. La puissance de la tradition orale est ici particulièrement signifiante dans la transmission des savoirs.

En savoir plus :

- Consulter la publication dans la revue scientifique Nature Human Behaviour

- Consulter l’article à ce sujet dans le magazine Sciences & Avenir

- Contact presse : direction de la communication de l’USMB

- Contact au sein du laboratoire : Christine Piot