Mercredi 16 avril à Chambéry, la table ronde : « Déni climatique et fake news : comment se faire entendre ? » co-organisée par l’université Savoie Mont Blanc et les Shifters Savoie, a rassemblé 155 personnes qui ont bravé la pluie pour assister et échanger avec des experts et des acteurs de la société civile, ainsi qu’avec une chercheuse et un chercheur de l’USMB.

Un lien inextricable entre crise climatique et crise démocratique

C’est Claire Portier, Maitre de conférences en droit public, dont les travaux de recherche portent sur le droit international public et de l’environnement, qui a pris la parole en premier. Elle a tout d’abord soulevé que l’enjeu de la transition écologique est aussi de reconstruire un débat public exigeant et inclusif sur le climat. C’est dans cet espace entre crise climatique et crise démocratique que se positionne le droit relatif à l’information environnementale car il conditionne la capacité des citoyens à comprendre les enjeux économiques, politiques et à participer aux décisions qui les concernent directement.

Le droit à l’information et le principe de participation

Le droit à l’information et le principe de participation

Le droit à l’information en matière environnementale résulte du constat que l’environnement appartient à tous constituant le patrimoine commun des êtres humains (Charte de l’environnement). Cela implique que chacun doit avoir accès aux données sur l’état de l’environnement et puisse être partie prenante du débat sur sa préservation.

Ce droit est encadré par des textes contraignants comme la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, notamment l’article 6, mais aussi la Convention d’Aarhus de 1998 qui porte sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. En droit français, ce droit à l’information est consacré dans le Code de l’environnement (art. L110-1) et dans la Charte de l’environnement (Article 7).

Et ce sont notamment aux pouvoirs publics que reviennent le devoir d’informer et de donner la possibilité au public de participer aux décisions sur l’environnement à des fins de démocratie environnementale, où le citoyen est éclairé et où l’action publique est plus transparente et acceptée.[1]

Les limites au droit d’accès à l’information environnementale

Au-delà du fait que l’accès à l’information environnementale soit contrainte par la protection de certains intérêts publics et privés, la seconde limite tient au fait que ce sont les autorités publiques qui sont principalement débitrices de cette obligation d’informer, dans les conditions et les limites posées par la loi. C’est dans cet angle mort de la loi que se trouve le terreau des fake news, étant donné qu’il est difficile d’opposer cette obligation aux personnes privées qui seraient responsable de désinformation climatique.

Des réponses légales face à la désinformation environnementale

Il existe tout de même des réponses légales notamment dans le droit de la presse et des communications, avec pour gageure de lutter contre la désinformation environnementale tout en respectant le droit d’expression. Ainsi, en droit français, la diffusion de fausses nouvelles est une infraction pénale (Loi sur la liberté de la presse de 1881) s’il est possible de prouver la mauvaise foi et la nature à troubler l’ordre public.

Récemment, sur les fondements de la Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une chaîne de télévision a été condamnée pour climatoscepticisme précisant que « l’intervenant a pu exprimer une thèse controversée et non vérifiée par les données acquises de la science sans que la position qu’il défendait ne soit mise en perspective et sans qu’une contradiction sur ce sujet ne soit exprimée à la suite de ces propos » (ARCOM, 2024). Tout comme une chaine de radio a été a mise en garde pour minimisation du consensus scientifique existant sur le réchauffement climatique, « par un traitement manquant de rigueur et sans contradiction » (ARCOM, 2024). Ces deux condamnations ont été rendues possibles grâce au rôle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), dont le but est de s’assurer que l’éditeur audiovisuel mette tout en œuvre pour diffuser une parole honnête, indépendante et le pluralisme des points de vue.

En novembre 2024, un projet de loi a été déposé devant l’Assemblée Nationale dont le but est de renforcer le rôle de l’ARCOM en matière de contrôle sur les informations environnementales et lutter contre la désinformation environnementale mais également promouvoir la diffusion de l’information environnementale dans les médias audiovisuels.

Déni et information environnementale : état des lieux et impacts sur les individus

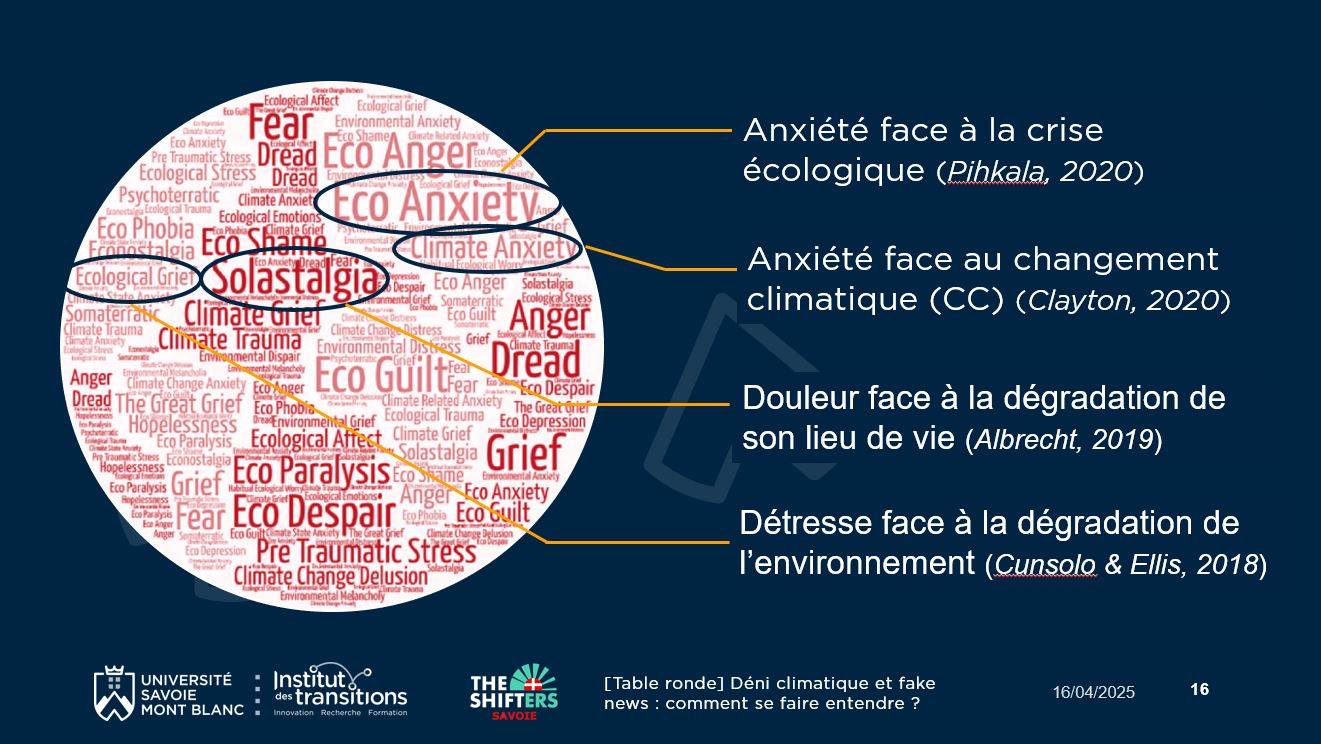

Arnaud Carré, enseignant-chercheur en psychologie, dont les travaux portent sur la compréhension des déterminants psychologiques et environnementaux de la santé mentale et sur l’étude des comportements, a ensuite pris la parole pour aborder l’aspect psychologique de l’information environnementale.

Selon Marks et al. en 2021, 60% des personnes de moins 45 ans se disent impactées émotionnellement et 50% des personnes ont modifié leurs comportements au quotidien par la conscience du changement climatique.

Cependant, dans la population générale, 37% se déclarent sceptiques face à l’origine humaine du changement climatique et face au changement climatique.

Au niveau mondial, c’est 63% de la population [2], en 2022, qui pense que le changement climatique est dû à l’activité humaine. Le chiffre est le même pour la France.

Sensibiliser, une voie à suivre pour l’environnement et la santé mentale

Sensibiliser les personnes aux comportements pro-environnementaux participerait à préserver l’environnement mais aussi sa santé mentale (Schwartz et al., 2021). Ceci peut paraitre contre-intuitif mais parler de phénomènes auxquels on ne peut pas échapper, comme ceux du changement climatique, diminue le sentiment de détresse ou d’inconfort. C’est le mécanisme de la réduction du sentiment de perte de contrôle qui est en jeu ici : la sensibilisation aux comportements pro-environnementaux permet de réduire le niveau d’anxiété et d’incertitude. D’ailleurs, chez les sujets jeunes, des études tendent à prouver qu’une sensibilisation, réalisée par les parents ou les professionnels de l’Éducation, permettrait de réduire l’anxiété et de renforcer la confiance entre générations grâce à l’apport de solutions ou la visibilité de l’engagement, et que chacun à son niveau peut essayer d’agir.

Etudier l’impact des interventions de sensibilisation les plus courantes

Une étude de grande envergure internationale montre que l’efficacité des interventions est hétérogène, et que les effets peuvent être assez faibles même chez des personnes qui ne sont pas climato-sceptiques.

Cela montre que toutes les interventions ne se valent pas et surtout qu’il faut choisir le type de sensibilisation en fonction d’un contexte, d’une culture, ou des aspects individuels ou sociaux du groupe.

D’ailleurs, l’éducation à l’écologie, à l’environnement, et au changement climatique est un levier très important pour lutter contre la désinformation et les stéréotypes. Exposer les aspects positifs d’un sujet est aussi un des leviers, plutôt que de n’exposer que les difficultés inhérentes à un sujet.

Tout l’enjeu est de pouvoir toucher les personnes qui sont climato-sceptiques et de comprendre la résistance des individus à l’information environnementale. Ce qui est notable dans le profil des individus résistants aux informations sur le changement climatique, c’est qu’ils seraient aussi sceptiques sur d’autres sujets comme ceux de la santé publique ou encore ceux qui concernent les minorités ou des grandes questions de société. Il y a un aspect transversal à cette résistance et sans doute un facteur plus profond autour de la résistance au changement.

L’influence marketing sur les réseaux sociaux ou la difficulté de la diffusion de propos pro-environnement

La troisième invitée, Amélie Deloche, consultante en communication et cofondatrice du collectif Paye ton influence [3], est revenue sur le rôle central des influenceurs dans nos imaginaires et nos comportements. Elle a rappelé ce qu’est l’influence sur les réseaux sociaux : une capacité à orienter les modes de vie, les normes sociales et les comportements d’achat de leur audience, notamment à travers des placements de produits monétisés.

Aujourd’hui, 85 % des 15-35 ans suivent au moins un influenceur quotidiennement. Ces créateurs de contenu sont ainsi devenus de véritables leaders d’opinion et des références pour cette génération.

Mais alors, quelles visions du monde ces influenceurs véhiculent-ils ? Majoritairement, ce ne sont pas celles qui valorisent le respect de l’environnement ou les enjeux écologiques. Parce que le marketing d’influence est à l’image de la société : ce sont surtout les entreprises les plus polluantes qui disposent des moyens financiers pour investir massivement dans ces campagnes.

Le message dominant reste donc le même : consommer pour accéder au bonheur. Les jeunes générations se retrouvent alors confrontées à une dissonance cognitive entre, d’un côté, les discours d’alerte sur le dérèglement climatique, et de l’autre, les incitations permanentes à consommer portées par les influenceurs.

Autre frein important : les bulles de filtres sur les réseaux sociaux. Si un utilisateur n’est pas déjà sensibilisé aux questions écologiques, il a peu de chances de voir spontanément apparaître ce type de contenus dans son fil d’actualité. Les algorithmes privilégient ce qui correspond à ses goûts actuels, renforçant l’entre-soi. S’ajoute à cela le phénomène du shadowban, qui tend à réduire la visibilité de certains contenus écologiques sur certaines plateformes.

Certes, une avancée a vu le jour avec la loi encadrant le secteur de l’influence, entrée en vigueur en juin 2023. Cette régulation impose quelques restrictions publicitaires, mais aucune contrainte environnementale spécifique n’a encore été intégrée.

Pour autant, des initiatives inspirantes existent, par exemple la vidéo de Jean-Marc Jancovici qui s’est associé à Mcfly et Carlito deux influenceurs très populaires, pour sensibiliser à l’empreinte carbone. Une manière efficace de toucher un public peu exposé aux thématiques environnementales.

Enfin, Amélie a partagé une note d’espoir. Avec Paye ton influence, elle observe que de plus en plus d’influenceurs s’interrogent sur leur impact environnemental. Les audiences aussi se montrent plus attentives et réagissent lorsque les questions écologiques sont absentes des contenus. Mais pour aller plus loin, un cadre législatif renforcé reste indispensable. Le chantier est encore vaste.

Trois témoignages engagés d’acteurs qui agissent sur le territoire local

Partager mon regard, mon expérience et mes réflexions sur le changement climatique des territoires et paysages de montagne.

Gaëtan Gaudissard, en tant que skieur professionnel en free ski, a expérimenté la montagne, notamment les Alpes qu’il a vu évoluer au fil du temps. Également producteur et réalisateur de films, il interroge dans son premier film « Conscience », dont l’introduction est réalisée par Heïdi Sevestre, glaciologue française, comment changer son quotidien d’athlète pour avoir un impact environnemental moins important tout en restant performant et en pratiquant la montagne. Puis, dans un second film « Chimère », il s’est intéressé aux imaginaires de la pratique sportive, du voyage et de la consommation de la montagne.

Là aussi, la question de comment se faire entendre est à souligner : comment donner la parole à des points de vue différents, voire opposés, dans des formats de medias de plus en courts, en gardant du fond, de l’expérience, de l’expertise et de l’information ?

Patrick Plaisance, consultant presse, communication et media s’est interrogé sur le rôle et le pouvoir de la presse écrite locale et régionale pour parler des enjeux climatiques. Il a aussi rappelé que le journaliste n’est pas forcément un spécialiste, d’où l’importance de vulgariser, résumer, simplifier les données et le savoir scientifique afin que la presse, s’en saisisse et diffuse l’information environnementale de façon juste, claire et au plus grand nombre.

« La réalité comme les fictions sont dystopiques aujourd’hui »

C’est avec ce propos que Shabnam Anvar, présente son initiative pour insuffler de la joie et du positif dans les cerveaux et les imaginaires de tout un chacun grâce à un rendez-vous mensuel, le book club des nouveaux récits qu’elle a co-créé il y a trois ans. Un book club qui permet de reprendre le pouvoir de l’influence, en partageant des imaginaires choisis et qui font du bien, issus de BD, de livres, de documentaires, ou encore de podcasts, et qui permet surtout de créer du lien entre les personnes. Le but est de se créer un vrai réseau, un vrai cercle de paroles et d’influence positive pour lutter contre les angoisses ambiantes : « Moins de biens, plus de liens ».

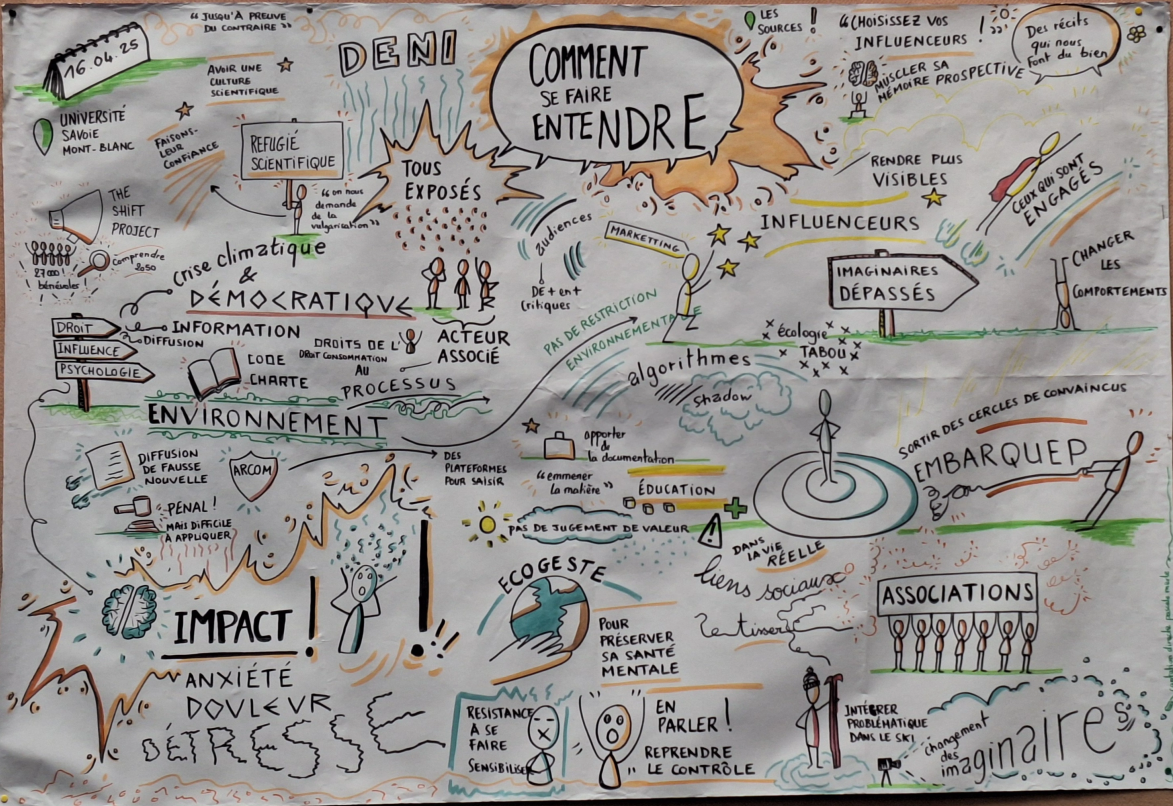

Et pour ceux qui préfèrent un bon croquis plutôt qu’un long discours, voici un excellent résumé de cette table ronde (crédit : Pascale Merle, bénévole Shifters)

[1] Droit à une information de masse tournée vers l’éducation aux problématiques environnementales, Déclaration de Stockholm, 1972 qui est le 1er Sommet mondial sur l’environnement

Déclaration de Rio, 1992 qui a conduit au concept de développement durable, a affirmé l’importance de l’accès à l’information pour les citoyens, en en précisant les contours, pour qu’ils participent au processus de décisions.

[2] Selon un rapport de la Fondation Jean Jaurès, basé notamment sur une enquête menée par IPSOS pour EDF, en 2022

[3] Le collectif Paye ton influence vise à faire prendre conscience aux influenceurs de leur impact et de leur responsabilité écologique et accompagne les pouvoirs publics et les associations dans des plaidoyers pour faire évoluer le cercle de l’influence sur les questions écologiques.

Replay de la table ronde « Déni climatique et fake news : comment se faire entendre ? »

Merci à Christophe Thollet pour sa captation de l’évènement et diffusion sur la chaîne YouTube des Shifters.

Le droit à l’information et le principe de participation

Le droit à l’information et le principe de participation