Pour décarboner efficacement le secteur des transports, il faut que les ménages les plus modestes soient accompagnés. Mais qui sont les précaires en transport ?

En France, le secteur du transport produit un tiers des émissions de gaz à effet de serre (GES), dont 60 % proviennent du transport routier. Afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, revoir nos usages de la voiture est donc indispensable. Pour cela, différentes mesures ont déjà été mises en place ces dernières années. Néanmoins, elles ne sont pas facilement acceptées étant donné leurs effets potentiellement inégaux sur la population si aucun mécanisme de redistribution n’est conçu et déployé.

En voici trois exemples :

- La mise en place de zones à faibles émissions (ZFE) dans 43 villes françaises où ne pourraient donc plus circuler les voitures les plus polluantes bien que le sujet soit actuellement débattu après un vote en faveur de sa suppression à l’Assemblée nationale en juin 2025.

- L’établissement du système européen d’échange de quotas d’émission 2 (ETS2) à partir de 2027, axé sur les émissions de carburants provenant principalement des transports et des bâtiments. Ce qui inciterait les entreprises à respecter des limites en termes de pollution et/ou à revoir leur processus de production pour devenir plus propre.

- L’interdiction de vendre des voitures neuves polluantes à partir de 2035 dans toute l’Union européenne (UE), ce qui obligerait les ménages à repenser leurs habitudes de transport, leur localisation et/ou à se tourner vers des options de transport plus propres.

La lutte contre la pauvreté en transports dans l’UE

Pour que cette transition ne se fasse pas au détriment des plus précaires, l’ETS2 s’accompagne également de la création du Fonds social pour le climat, un fonds doté de plus de 86 milliards de financements pour lutter contre la précarité en transport et la précarité énergétique ») dans les pays de l’UE à partir de 2026.

Des recommandations détaillées pour la lutte contre la précarité en transports et le développement d’une mobilité équitable et durable ont été publiées récemment par la Commission Européenne. De plus, un nouveau Transport Poverty Hub a été créé pour améliorer l’identification des zones vulnérables.

Que sont la précarité en transport et la précarité énergétique ?

- La précarité en transport est définie comme l’incapacité ou la difficulté pour les individus et pour les ménages à faire face aux coûts des transports privés ou publics, ou par leur manque d’accès (ou leur accès limité) aux transports nécessaires pour accéder aux activités et aux services socioéconomiques essentiels, compte tenu du contexte national et spatial.

- La précarité énergétique désigne une situation dans laquelle les ménages ne sont pas en mesure d’accéder aux services énergétiques essentiels.

À l’échelle de l’UE, des nouvelles recherches révèlent qu’entre 20 % et 28 % des habitants des pays membres sont des précaires en transport. De même, en 2022, il y avait près de 10 % de citoyens en précarité énergetique. Selon Eurostat.), les deux plus grosses catégories de dépenses des ménages sont le logement et le transport.

En France, plus d’un quart du budget des ménages était consacré au logement et 13,6 % au transport en 2022. En Allemagne, ces postes de dépense sont quasiment similaires. Dans ce contexte, l’accompagnement des ménages les plus vulnérables devient nécessaire pour une transition environnementale plus juste et acceptable.

On sait aussi aujourd’hui que les mesures pour la transition peuvent faire d’une pierre deux coups : être à la fois progressives et plus acceptables si elles sont accompagnées, par exemple, des mécanismes de redistribution et si les citoyens sont informés de la mise en place de ces derniers.

Mais qui faudrait-il accompagner pour cette transition des transports ?

Une échelle de précarité en transport

C’est la question à laquelle j’ai tâché de répondre dans une étude sur le cas de l’Allemagne. Si la précarité en transport peut être liée au revenu et au niveau de vie elle dépend aussi d’autres critères : le lieu de vie et d’emploi, l’accès (ou le manque d’accès) aux transports publics et privés, la dépendance à la voiture privée, le coût des transports, les habitudes en termes de mobilité…

Lorsqu’on prend en compte tous ces paramètres, quatre catégories apparaissent :

- Les ménages indépendants qui représentent près de la moitié de la population. Ce sont les ménages vivant en centre-ville, ils ne dépendent pas de l’utilisation de la voiture individuelle pour se déplacer car ils ont accès à d’autres modes de transport. Ils ont les besoins de déplacement (en termes de distance) les plus faibles de l’échantillon. Ce seraient par exemple les personnes qui habitent dans des villes du quart d’heure.

- Les ménages suffisants (sufficient en anglais) qui représentent environ 34 % de la population. Ce sont les ménages qui, en règle générale, habitent le plus loin du centre-ville et qui se déplacent le plus. Cependant, leurs revenus plus élevés leur permettent de faire face et de ne pas trop subir des chocs potentiels des prix des transports.

- Les ménages dépendants de la voiture : qui représentent environ 16 % de la population. Leur principale contrainte provient de leur localisation (la plupart sont en périphérie ou en milieu rural), ce qui se traduit par un faible degré d’accès aux autres modes de transport et une forte distance à parcourir. La plupart d’entre eux (98 %) déclarent n’avoir pas d’autre option que la voiture pour leurs déplacements. Ces ménages sont également surexposés aux changements soudains des prix des transports privés (par exemple, via l’inflation ou des politiques publiques sans mécanisme de redistribution).

- Les ménages précaires en transport, soit la traduction du terme anglais transport poor : qui représentent environ 2 % de la population. Ce sont les ménages qui sont les plus contraints en termes de ressources financières. Ils sont également contraints par leur localisation, qui est similaire aux « dépendants » de la voiture. En outre, plus de la moitié de ces ménages ne possèdent pas de voiture privée et dépend donc des transports en commun. L’interaction entre ces trois caractéristiques fait que ce sont eux qui passent le plus de temps dans les transports publics.

En moyenne, ils doivent parcourir 12 kilomètres (aller simple) pour les déplacements nécessaires (faire leurs courses, emmener les enfants à l’école, aller au travail, etc.). Ils parcourent la même distance que les « dépendants », soit environ 1400 kilomètres par mois (tous type de voyage compris), mais 89 % de ces kilomètres sont faits en transport public. Ils consacrent environ 23 heures chaque mois aux déplacements nécessaires contre 14 heures pour les « dépendants » et 10 heures/mois pour les « indépendants ».

À noter que ceux qui possèdent une voiture, étant déjà limités en termes de revenus, sont surexposés aux changements des prix des transports privés.

Ces différences entre les classes peuvent nous aider à comprendre les leviers potentiels pour l’amélioration de la mobilité. Un des facteurs de précarité qui apparaît est géographique : l’endroit où habitent les citoyens au regard des besoins de chaque ménage en termes de déplacement (distances à parcourir, temps de trajet, etc.) De plus, la localisation des ménages a un impact sur l’accès à des transports en commun.

Cette dernière dimension est également un levier potentiel, par exemple, pour améliorer la mobilité des ménages dépendants de la voiture. Dans le cadre de cette étude, 77 % de l’échantillon n’était pas satisfait de l’offre de transport en commun entre leur lieu de vie et travail/étude. Selon une publication récente, les infrastructures actuelles sont particulièrement adaptées à la voiture et incitent les citoyens à prendre ce moyen de transport. Des investissements d’infrastructure et des incitations vers d’autres modes de transport seraient donc des solutions envisageables et nécessaires).

Des pistes pour le cas français : faire face aux inégalités subjacentes

Des études similaires ont été menées au sujet du territoire français et ont obtenu des résultats étroitement liés, soulignant les inégalités sous-jacentes à prendre en compte lors de la mise en place des politiques publiques pour la transition du secteur des transports. Par exemple, l’économiste Audrey Berry et ses collègues] soulignent la pertinence des interactions entre différentes dimensions (localisation, revenu, options de transport) qui peuvent avoir un impact sur la mobilité des ménages.

Les résultats de l’Enquête Nationale sur les Mobilités de personnes 2019 confirment également la corrélation entre le fait de vivre dans des zones moins denses (rurales) et l’utilisation plus régulière de la voiture individuelle : environ 80 % des déplacements en voiture individuelle sont effectués en zone rurale, contre seulement 33 % dans la région parisienne qui dispose d’une offre plus importante de modes de transport public. L’accès aux transports alternatifs pour les milieux ruraux et les périphéries serait donc un des leviers clés pour la transition.

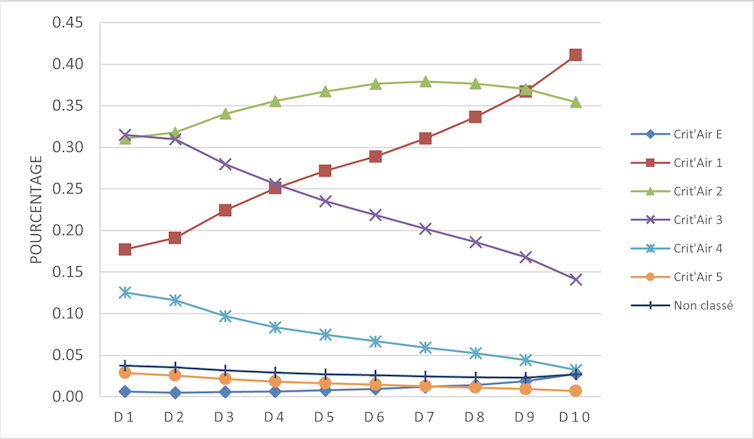

De plus, en France, des inégalités existent concernant l’accès à des véhicules moins polluants. Les plus pauvres possèdent des voitures polluantes. Lors du déploiement de politiques publiques pour la transition, ce levier serait clé pour diminuer les effets négatifs sur les populations vulnérables.

Récemment, l’économiste Lola Blandin identifiait elle les profils vulnérables suite à la mise en place d’une ZFE à Grenoble. Y apparaissaient également comme facteurs clés les contraintes financières, les infrastructures de transport disponibles et les horaires de travail. En outre, l’introduction de ZFE peut avoir des effets négatifs sur l’accessibilité à l’emploi pour les ménages les plus modestes