L’étude des alignements de concrétions cassées de la grotte de Saint-Marcel (Ardèche) indique qu’aux alentours de 8 000 ans des groupes humains ont cheminé de 1,5 à 3 km sous terre pour déplacer plusieurs centaines de concrétions et les assembler. C’est la première fois que des chercheurs parviennent à mettre en évidence ce type d’aménagements si loin d’une entrée naturelle.

Une nouvelle vision de l’engagement des sociétés holocènes

Une équipe de chercheurs, composée en partie de chercheurs du laboratoire Environnements, Dynamiques et Territoires de la Montagne (EDYTEM), a publié en avril 2024 dans la revue scientifique Journal of Archaeological Method and Theory des résultats innovants exposant une nouvelle vision de l’engagement des sociétés de l’époque holocène (époque relative aux 12 000 dernières années) dans les grottes profondes.

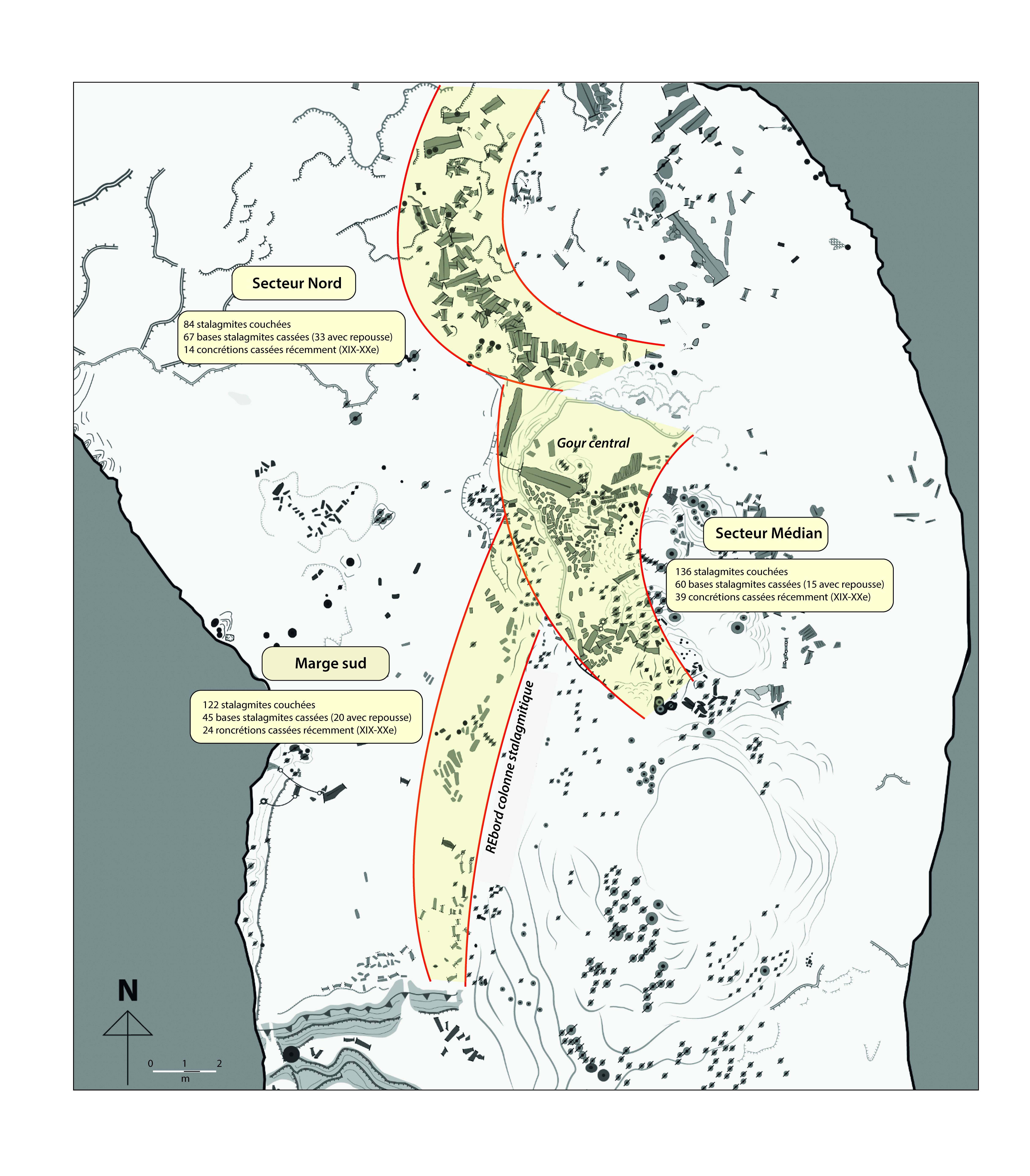

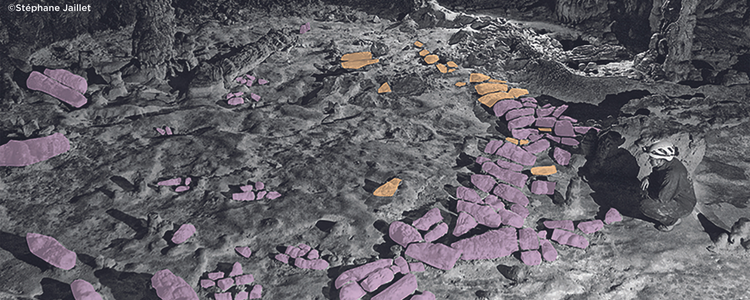

L’équipe s’est intéressée à la grotte Saint-Marcel, située en Ardèche, car celle-ci présentait de nombreux témoins archéologiques, et un terrain de recherche important (64 km de galeries). “Il se trouve que dans la grotte, on a vu beaucoup de concrétions (NB : stalactites et stalagmites), alignés au sol et organisé, ce qui est forcément le fait d’humains, mais on ne savait pas de quand datait ces aménagements (NB : transformations volontaires d’un espace). C’est pour essayer de comprendre cela qu’on a mené une étude, afin de savoir, à la fois d’où venaient ces concrétions, puis de trouver des stratégies pour les dater.” explique Jean-Jacques Delannoy, géomorphologue au laboratoire EDYTEM.

Une première mondiale

Les recherches se sont étalées sur cinq ans, et ont nécessité un long travail de cartographie fine de tous les secteurs, à partir des relevés 3D effectués par Stéphane Jaillet, géomorphologue au laboratoire EDYTEM, dans les salles de la grotte ainsi que des carottages et prélèvements de concrétions permettant d’effectuer des datations. Les particules noires retrouvées dans les concrétions, pouvant s’apparenter à de la suie provenant de torches, ont permis de confirmer l’hypothèse de la présence des humains à des périodes de la Préhistoire.

“C’est une première mondiale car on connait ce type d’aménagements, mais jamais aussi éloigné de la zone d’entrée. On a pu les dater à environ 8000 ans, ce qui amène une nouvelle vision de l’engagement de ces sociétés holocènes dans les grottes profondes.” poursuit le chercheur. Ces datations, moins anciennes que celles étudiées dans les grottes de Bruniquel ou Chauvet par exemple, changent ainsi radicalement les connaissances sur les incursions lointaines des sociétés holocènes dans les grottes. Comment se préparaient-elles à aller sous terre, et pourquoi aussi loin ? Comment parvenaient-elles à franchir des obstacles aujourd’hui jugés difficiles (tels que des puits) et avec quels équipements ? Comment parvenaient-elles à maîtriser l’éclairage sur un temps long ? Ce sont des questions qui demeurent, et qui demeureront pour certaines à jamais énigmatiques. Les recherches dans la grotte Saint-Marcel vont en tout cas se poursuivre.

Le fruit d’un travail interdisciplinaire

Ces cinq ans de recherches dans la grotte Saint-Marcel ont été le fruit d’un travail interdisciplinaire, impliquant plusieurs laboratoires : en plus des chercheurs du laboratoire EDYTEM, Edwige Pons-Branchu et Arnaud Dapoigny du Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (CNRS/CEA/Université Paris Saclay) se sont occupés de la datation. Delphine Dupuy du Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique (CNRS/Aix Marseille) a également apporté son appui en tant qu’archéologue, et Ségolène Vandevelde du Laboratoire d’Archéosciences et Sciences du Patrimoine (Université de Sherbrooke, Canada) le sien en tant qu’archéomètre et spécialiste de l’étude de suies. “C’est la somme de ces disciplines qui ont permis de résoudre les questions posées, et de mener à bien les recherches.” conclut Jean-Jacques Delannoy.

Juliette Barnay, Hugo Burnet, et Juliette Aronovitz, tous trois étudiants du master Géosphères à l’USMB (UFR Sciences et Montagne) ont également travaillé sur cette grotte, la choisissant comme sujet de mémoire. Jules Kemper (issu de ce même master) alors doctorant au laboratoire EDYTEM, a également travaillé sur la grotte dans le cadre de sa thèse qui sera soutenue dans les prochains mois.

Contact :

- Jean Jacques Delannoy : enseignant-chercheur en géomorphologie au laboratoire EDYTEM

- Christine Piot : enseignante-chercheuse en chimie de l’environnement et référente communication du laboratoire EDYTEM